矯正的処置

歯列全体の噛み合わせを考慮し、長く健康的にインプラントを使えるような治療計画を立案します。矯正的処置によって歯並びが整うようにし、埋入したインプラントに負荷がかからないようにしていきます。正しい噛み合わせは、長く口腔機能を保つための土台になります。

当院のインプラント治療|岡山市・赤磐市・瀬戸内市のインプラント こころ歯クリニック

しっかり噛めて全身のバランスを整えることを意識し、噛み合わせの正しさを重視した治療を行ないます。それにより、セットしたインプラントへのダメージを抑え、長く使えるようになります。インプラント治療は自費のため、かかる費用も決して少なくありません。患者さまが快適で健康的に長く使えるためのインプラント治療を心がけています。さらに、虫歯や歯周病の予防にもつなげ、見た目の美しさにもこだわります。

患者さまがご納得しながら治療を受けることを第一に考え、治療内容の同意を得るまでに複数回のカウンセリングを実施しています。1回のカウンセリングは60分と充分な時間をお取りし、しっかりご説明したうえでご質問にもお答えします。治療の内容についてご納得いただくことは、患者さまが主体的に治療に取り組むために不可欠だと考えています。

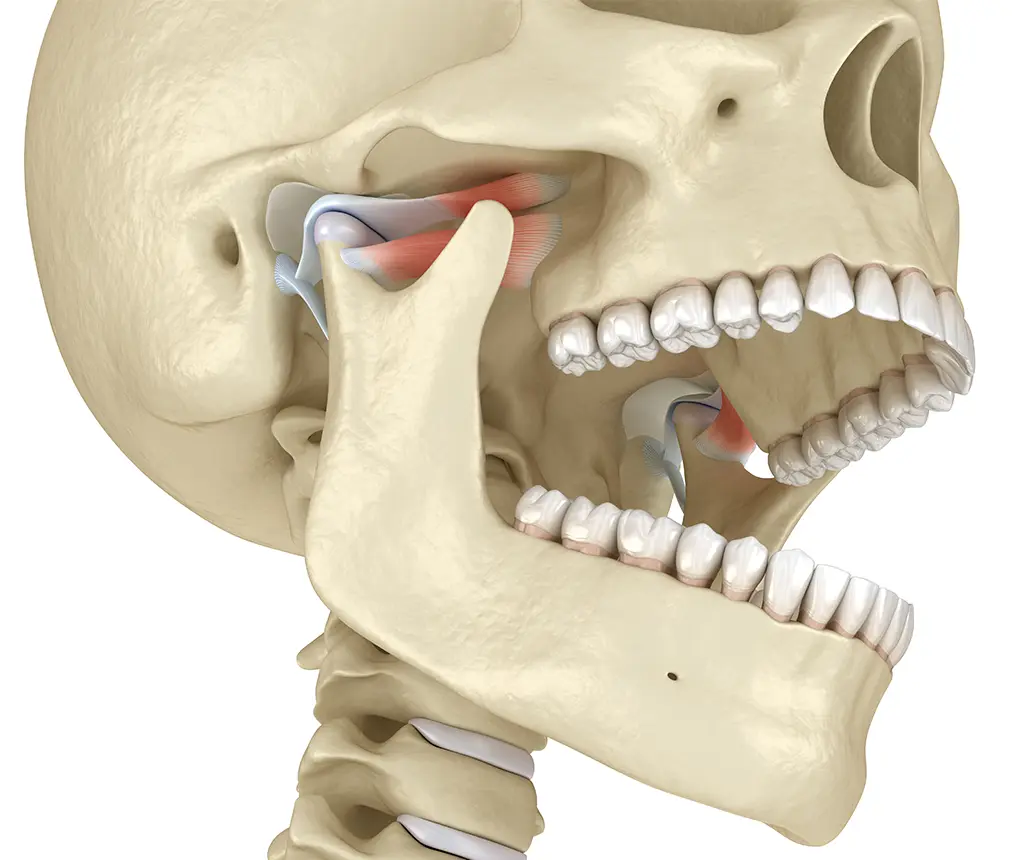

インプラント治療は失った歯を補うための非常に有効な方法ではありますが、ブリッジ、入れ歯で十分噛める場合もあります。どの方法であっても顎関節や噛み合わせに調和したものでなければ、返って生体に害を与える場合もあります。

歯を失う原因をできるだけ改善し、顎関節や噛み合わせに調和した歯を創るためには、歯周治療、根管治療、矯正治療、補綴治療など様々なアプローチを検討することで、より健康的・審美的な治療結果を得られます。

歯列全体の噛み合わせを考慮し、長く健康的にインプラントを使えるような治療計画を立案します。矯正的処置によって歯並びが整うようにし、埋入したインプラントに負荷がかからないようにしていきます。正しい噛み合わせは、長く口腔機能を保つための土台になります。

上部構造(人工歯)には主にセラミックという陶材を使用します。セラミックは透明感があり天然歯のような美しさをもつ材料ですが、よりお口の中になじむよう、残っている歯の色と調和させることが可能です。色味の微調整を繰り返し、患者さまに確認いただきながら仕上げます。

歯が歯周病によって抜けてしまった場合は、歯の根っこに炎症を起こしている場合があります。歯根の先端に膿ができるケースもあり、感染を食い止めることが大切です。こうした症状が見られたら、歯根の治療を優先的に行ない、トラブルを予防したうえでインプラント治療を実施します。

インプラント治療で最も重要なのはインプラント体の埋入ポジションです。そのため事前のシュミレーションを慎重に行い、シュミレーション通りの埋入を行うためのサージカルガイドを用いて、適切な部位、角度、深さで埋入手術を行うことに徹しています。

またインプラントの感染への抵抗性を高めるため、周囲歯肉が厚みがあり不動な歯肉となるように処置を行っています。そのためブラッシングがしやすく、プラークの停滞しにくい自然に近い歯の形態を製作することが可能となります。

1回のカウンセリングは60分と充分な時間をお取りし、丁寧にご説明できるよう複数回実施しています。患者さまの疑問やお悩みを解消し、治療計画について同意をいただいたうえで次のステップへ移ります。安心してご相談ください。

インプラント治療で早期に噛めるようになったとしても、治療内容によっては、治療が長期にわたる場合もあります。その場合海外旅行、結婚式のような大きなご予定についてお伺いしながら治療計画を立てています。

また今後ご高齢になることで、寝たきりや麻痺などへの対応も、考えておく必要があるかもしれません。その場合、よりお手入れが簡単な取り外し式の歯に変更したり、訪問診療や、他の医療機関への依頼などで責任を持ってご対応致します。

すでに他院でインプラント治療を受けた方、現在治療を受けている方のご相談も増えています。現在の状態と原因を確認し、患者さまのお悩みを解消できるようにご提案致します。

こころ歯クリニックでは、様々なインプラントシステムに対応できる知識と見識のある歯科医師によって、スクリューの破折やインプラント体の撤去、上部構造の再製作などトラブルへの対応が可能です。お気軽にご相談ください。

患者さまの症状をしっかり見極め、ケースによっては地域にある大学病院などと連携しながら治療を進めます。連携先としっかり情報共有し、より高度で専門性の高い治療が可能になります。安全性に配慮することを第一に考え、さまざまな医療機関と協力しています。

・機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・インプラントの埋入にともない、外科手術が必要となります。

・高血圧症、心臓疾患、喘息、糖尿病、骨粗鬆症、腎臓や肝臓の機能障害などがある方は、治療を受けられないことがあります。

・手術後、痛みや腫れが現れることがありますが、ほとんどの場合1週間ほどで治ります。

・手術後、歯肉・舌・唇・頬の感覚が一時的に麻痺することがあります。また、顎・鼻腔・上顎洞(鼻腔の両側の空洞)の炎症、疼痛、組織治癒の遅延、顔面部の内出血が現れることがあります。

・手術後、薬剤の服用により眠気、めまい、吐き気などの副作用が現れることがあります。

・手術後、喫煙や飲酒をすると治療の妨げとなるので、1週間は控えてください。

・インプラントの耐用年数は、口腔内の環境(骨・歯肉の状態、噛み合わせ、歯磨きの技術、メンテナンスの受診頻度、喫煙の有無など)により異なります。

・毎日の清掃が不十分だった場合、インプラント周囲炎(歯肉の腫れや骨吸収など)を引き起こすことがあります。

・矯正治療の一般的な治療費は60万~150万円、一般的な治療期間は2~3年、一般的な治療回数は24~36回となります。使用する装置、症状や治療の進行状況などにより変化しますので、参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。

・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯がすべて生えそろったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。

・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。

・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。

・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。

・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。

・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。

・治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。

・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。

・矯正装置を誤飲する可能性があります。

・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。

・装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

・装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。

・顎の成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・治療後に、親知らずの影響で歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・加齢や歯周病などにより、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。

・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。

・審美治療としてセラミック治療を行なう場合、自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・事前に根管治療(神経の処置)やコア(土台)の処置が必要となることがあります。

・治療では歯を削ることがあります。また、知覚過敏を発症することがあります。

・抜髄(神経の処置)や抜歯が必要になることがあります。

・抜歯や外科処置をともなう場合、出血や腫脹(しゅちょう)を生じることがあります。

・治療で歯肉を移植する場合、二次的な出血・疼痛・腫脹(しゅちょう)が見られることがあります。

・治療後、自発痛、咬合痛、冷温水痛を生じることがあります。

・歯ぎしり・食いしばりなどの癖や噛み合わせによっては、補綴物が破損することがあります。

・セラミック製の補綴物は、金属製の補綴物よりも歯を削る量が多くなることがあります。

・噛み合わせ・歯ぎしりの強い方は、セラミックの破損を防止するため、マウスピースをおすすめすることがあります。