コンセプト

コンセプト

こころ歯クリニックでは、インプラントに関する専門的資格を有し、インプラント治療を25年以上行なってきた院長 長島義之が治療にあたります。難症例といわれる方には骨造成や上顎洞底挙上術など、より専門性の高い処置を施術できます。CTやマイクロスコープなどの先端的な機器を積極的に取り入れ、病変部位だけにとらわれず、患者さまの心身の健康を考えたトータルケアを実現します。

当院のインプラント治療が

選ばれる5つの理由

日本口腔インプラント学会

専門医・指導医による治療

当院には、日本口腔インプラント学会口腔インプラント専門医・指導医資格(第438号)を有する医師が、より専門性の高いインプラント治療をご提供しています。患者さま一人ひとりの歯や顎の状態に適した治療法をご提案します。難症例といわれる方には、顎の骨の厚みを出す骨造成や上顎洞底挙上術なども施術可能ですので、お気軽にご相談ください。

信頼のおける25年以上の

インプラント治療実績

歯科大学卒業以来、インプラント治療を専門に治療経験と実績を積み、研究・教育に従事してきた院長が、岡山市・赤磐市・瀬戸内市など周辺地域からお越しの患者さまを診療しています。大学勤務時には、特に骨や歯肉造成、審美治療に力を入れてきました。現在はまず、4Sコンセプトに基づき、できるだけ侵襲の少ない治療方法をご提案しています。

先端的な機器による

安全性を重視した精密治療

治療を開始する前にCTや口腔内スキャナーによって、歯や顎の状態を確認し、費用対効果の高い治療法をご提案します。インプラント治療は顎骨にインプラント体を埋入する外科手術が必要になります。最も重要なことは治療計画通りの埋入を行なうことであり、サージカルガイドを使用し、安全性、確実性を重視することが、患者さまの負担軽減となります。

疾患部分だけでなく

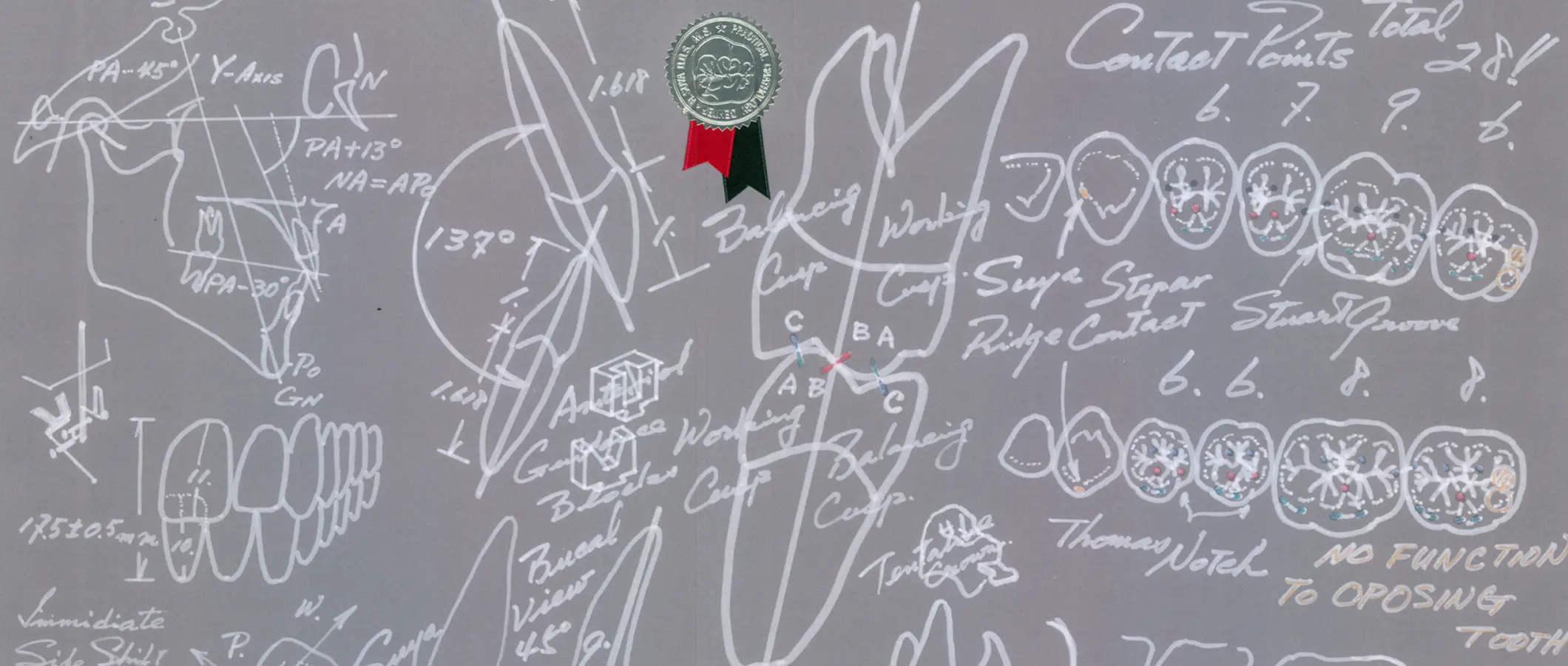

咬合状態も考慮したトータルケア

こころ歯クリニックの歯科医師が所属する研究会での特許(特許第6146905号顎偏位是正用アプライアンスの製作方法)に基づく咬合・顎関節治療が可能です。可視化、標準化された診断によって顎の位置を可逆的に是正することで、様々な症状の改善が認められれば、それをゴールに治療を進めます。

当院では、この特許治療にCTや口腔内スキャナーなどのデジタル技術を加え、治療期間の短縮や科学的根拠のある顎関節・咬合治療に取り組み「岡山県で唯一の咬合・顎関節治療の提供による医院の独自性・独創性の発揮」という事業計画で、経済産業省のものづくり補助金を取得しています。

short、simple、small、safeを意識した

「4Sコンセプト」の重視

可能であれば1次手術時に、インプラント体をしっかり骨に固定する(初期固定)手法により、暫間上部構造(仮歯)装着まで一度に行います。場合によっては抜歯と同時に行なうこともあります。的確な術前診断により、骨造成などを避けることで侵襲が少なく、短期間で治療を終了することができます。

リスク・副作用

インプラント治療にともなう一般的なリスク・副作用

・機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・インプラントの埋入にともない、外科手術が必要となります。

・高血圧症、心臓疾患、喘息、糖尿病、骨粗鬆症、腎臓や肝臓の機能障害などがある方は、治療を受けられないことがあります。

・手術後、痛みや腫れが現れることがありますが、ほとんどの場合1週間ほどで治ります。

・手術後、歯肉・舌・唇・頬の感覚が一時的に麻痺することがあります。また、顎・鼻腔・上顎洞(鼻腔の両側の空洞)の炎症、疼痛、組織治癒の遅延、顔面部の内出血が現れることがあります。

・手術後、薬剤の服用により眠気、めまい、吐き気などの副作用が現れることがあります。

・手術後、喫煙や飲酒をすると治療の妨げとなるので、1週間は控えてください。

・インプラントの耐用年数は、口腔内の環境(骨・歯肉の状態、噛み合わせ、歯磨きの技術、メンテナンスの受診頻度、喫煙の有無など)により異なります。

・毎日の清掃が不十分だった場合、インプラント周囲炎(歯肉の腫れや骨吸収など)を引き起こすことがあります。

骨造成にともなう一般的なリスク・副作用

・機能性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・外科手術が必要となります。

・手術後、痛みや腫れが現れることがありますが、ほとんどの場合1週間ほどで治ります。

・治療後、骨がしっかりと作られるまで3~6ヵ月の治癒期間が必要です。

・歯周病の方、心疾患や骨粗鬆症など内科的な疾患のある方は、骨造成治療が適さないことがあります。

・口腔内の衛生状態の悪い方、顎骨が足りない方、免疫力や抵抗力が低下している方、歯周病発生リスクの高いとされる糖尿病の方、喫煙する方は、すぐに治療できないことがあります。

・日常的に服薬しているお薬などが治療に影響することがあります。

・サイナスリフト・ソケットリフトの処置にあたり、上顎洞膜が破れる可能性があります。その場合、手術後に抗生剤を服用して感染を予防し、膜が自然に治癒するまで待ちます。

・体の状態や細菌感染により、骨補填材と骨とが結合しない場合があります。この場合、原因を取り除き、ご希望があれば再治療を行ないます。

・骨の成長途中であるお子さま(おおよそ18歳未満の方)、妊娠中の方は治療が受けられません。

CTを用いた検査にともなう一般的なリスク・副作用

・コンピューターを駆使してデータ処理と画像の再構成を行ない、断層写真を得る機器となります。

・治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・検査中はできるだけ顎を動かさないようにする必要があります。

・人体に影響しない程度(デジタルレントゲン撮影装置の1/10以下)の、ごくわずかな被ばくがあります。

・ペースメーカーを使われている方、体内に取り外せない金属類がある方、妊娠中または妊娠の可能性のある方は検査を受けられないことがあります。

マイクロスコープの使用にともなう一般的なリスク・副作用

・治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・精密な治療を行なうための歯科用顕微鏡であり、焦点の合う範囲が狭いため、立体的な観察機器としては必ずしも適しません。治療内容によっては使用しない場合があります。

資格について

「日本口腔インプラント学会口腔インプラント専門医」について

「公益社団法人 日本口腔インプラント学会」は、口腔インプラント学に関わる広い学識と専門的技能を有する歯科医師に対して、「口腔インプラント専門医」の資格を与えています。

◦「日本口腔インプラント学会口腔インプラント専門医」資格取得の条件 ・5年以上継続して正会員である。

・研修施設に通算して5年以上在籍している。

・日本歯科医師会会員である。

・専門医教育講座を3回以上受講している。

・同会学術大会および支部学術大会に8回以上参加している。

・同会専門医制度施行細則に定める所定の研修を終了している。

・口腔インプラント指導医2名(内1名は施設長)の推薦を得ている。

・施行細則に定めるインプラント治療の経験がある。

・ケースプレゼンテーション試験に合格している。

・同会学術大会または支部学術大会において2回以上発表を行なっている。

・施行細則に定める口腔インプラントに関する論文業績を1編以上有している

など

・5年ごとに資格の更新をする。

・委員会の議を経て、理事会で更新される。

など

詳しくは、「公益社団法人 日本口腔インプラント学会 専門医制度規程」をご覧ください。

「日本口腔インプラント学会口腔インプラント指導医」について

「公益社団法人 日本口腔インプラント学会」は、口腔インプラント学に関わる広い学識と専門的技能を有する歯科医師に対して、「口腔インプラント指導医」の資格を与えています。

◦「日本口腔インプラント学会口腔インプラント指導医」資格取得の条件 ・10年以上継続して正会員である。

・研修施設に通算して8年以上在籍している。

・専門医教育講座を申請前直近の3年間に3回以上受講している。

・同会学術大会および支部学術大会に直近の10年間に10回以上参加している。

・同会学術大会および支部学術大会において6回以上発表(内2回は主演者)を行なっている。

・口腔インプラント指導医2名(内1名は施設長)の推薦を得ている。

・施行細則に定めるインプラントによる治療の経験がある。

・同会が指定する救命救急に関する講習会を1回以上受講している。

など

・5年ごとに資格の更新をする。

・委員会の議を経て、理事会で更新される。

など

詳しくは、「公益社団法人 日本口腔インプラント学会 専門医制度規程」内「指導医の申請資格」以下をご覧ください。